不動産の相続における遺留分侵害額請求のポイントを解説

この記事の目次

相続が発生した場合に「○○に全財産を相続する」などといった遺言が残されていることがあります。

この場合、一見すると他の相続人は遺産を取得できないように思うかもしれません。

しかし、民法は遺言に優先して相続人が自己の取り分を主張できる「遺留分」という制度を用意しています。

遺留分の制度は、2019年7月に施行された改正民法において権利の内容が少し変更されました。

特に不動産が遺産である場合、改正前とは異なる扱いとなる部分があります。そこで、相続人が遺留分に関する権利を行使する際のポイントについて、改正民法の内容とあわせて解説します。

- 遺留分とは法定相続人の一部の者に遺産の取り分を最低限保障する制度

- 民法改正後は遺留分の権利を行使することにより不動産などの所有権を取得できなくなった

- 遺留分に関する権利を行使するには1年以内に内容証明郵便等による意思表示が必要

1.遺留分とは

「遺留分」とはどのような権利か、また誰が権利を行使できるのかを説明します。

1-1.遺留分とは

遺留分とは、法定相続人の一部の者に対して被相続人の遺産の取り分を最低限保障する制度です。

遺留分は亡くなった人の遺した遺言に優先します。

「長男に全財産を相続する」などといった遺言が残されていた場合であっても、他の相続人は遺留分を主張すれば、民法で定められた一定割合の財産を受け取れます。

そもそも民法が遺言に優先して遺留分を認めている趣旨は、亡くなった人の財産によって生活してきた遺族の生活保障や、生前に遺産の形成に貢献したことに基づいて潜在的な持分を清算することです。

例えば、亡くなった人が晩年に付き合いのあった愛人に全財産を相続する内容の遺言を残したとします。

この場合、長年尽くしてきた本妻や子どもからすると、その後の生活に困窮することになりますし、これまでの故人への貢献も評価されない結果となります。

それでは相続人が困るため、相続人が遺留分に関する権利を行使した場合には、遺言に優先して最低限の保障を受けられるようにしたのです。

もっとも、上記の事例をみてもわかるように、遺留分の制度は妻や子どもが経済的に自立しておらず、夫の財産によって生活をしていた古い時代を背景とした制度です。

現代では妻が必ずしも夫に経済的に依存しているとは限りません。

また、高齢化社会の進展によって親が亡くなる時点で子どもは既に独立していることが大多数です。

このため、遺留分の制度によって遺族の生活を保障する必要性は、従来よりも薄れてきています。

そこで、2019年7月1日に施行された改正民法によって遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」に改められ、その権利の内容が若干変更されました。

民法改正後の遺留分侵害額請求では、遺留分に相当する金銭のみを請求する権利となっています。

民法改正前の遺留分減殺請求では権利行使をすると遺産そのものに対する共有持分(所有権の一部)を取得できましたが、今後は遺産の共有持分を主張できなくなる、ということです。

遺留分減殺請求よりも権利の内容としては弱くなったといえます。

1-2.遺留分はだれが請求できるか

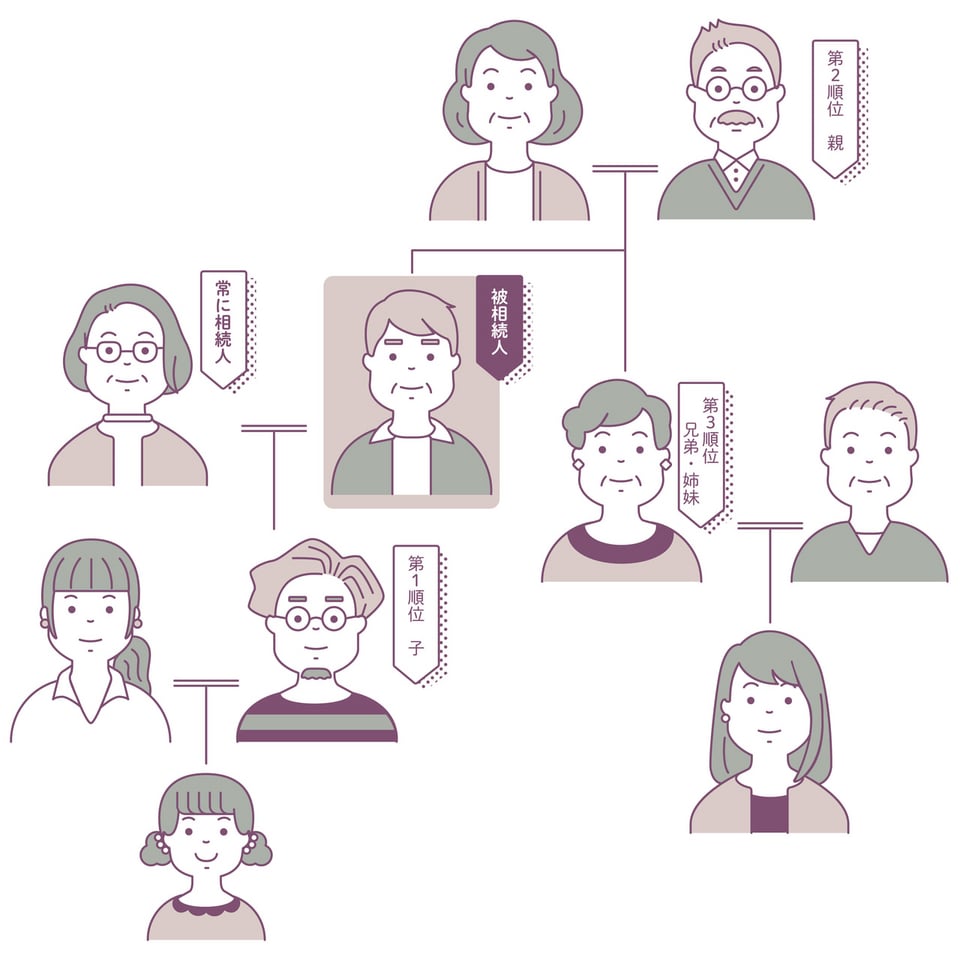

遺留分を請求できるのは兄弟姉妹以外の法定相続人です。

「法定相続人」とは亡くなった人の配偶者、直系卑属(子どもや孫など)、直系尊属(両親や祖父母など)、兄弟姉妹です。

実際に相続が発生した場合、誰が法定相続人となるかは次のルールによって決められます。

- 配偶者は常に法定相続人となる

- 子どもなど直系卑属がいる場合には配偶者と直系卑属のみが相続人になる(第1順位)

- 亡くなった人に子どもなどがいない場合、亡くなった人の親などの直系尊属が配偶者とともに相続人になる(第2順位)

- 亡くなった人に直系卑属も直系尊属もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる(第3順位)

このうち遺留分が認められるのは第2順位の法定相続人までになります。

なぜ兄弟姉妹が遺留分侵害額請求の対象から外されているかというと、亡くなった人の兄弟姉妹は亡くなった人の財産をあてにするような関係性ではないことが一般的であり、遺留分を保障する必要があまり無いためです。

以上をまとめたのが次の表です。

| 法定相続人 | 遺留分 | |||

| 第1順位 | 配偶者 | 直系卑属 (子どもや孫など) |

〇 | 〇 |

| 第2順位 | 配偶者 | 直系尊属 (両親や祖父母など) |

〇 | 〇 |

| 第3順位 | 配偶者 | 兄弟姉妹 | 〇 | × |

2.不動産の相続で遺留分を請求する方法

被相続人の遺言で「財産をすべてAに相続する」と書かれていた場合、遺留分を請求できるA以外の法定相続人は、遺産全体について遺留分を主張できます。

なお、遺留分を受け取るためには権利行使の意思表示が必要です。

相続人の意向によっては、あえて権利行使をしないという選択肢もあります。

2-1.遺留分の計算方法

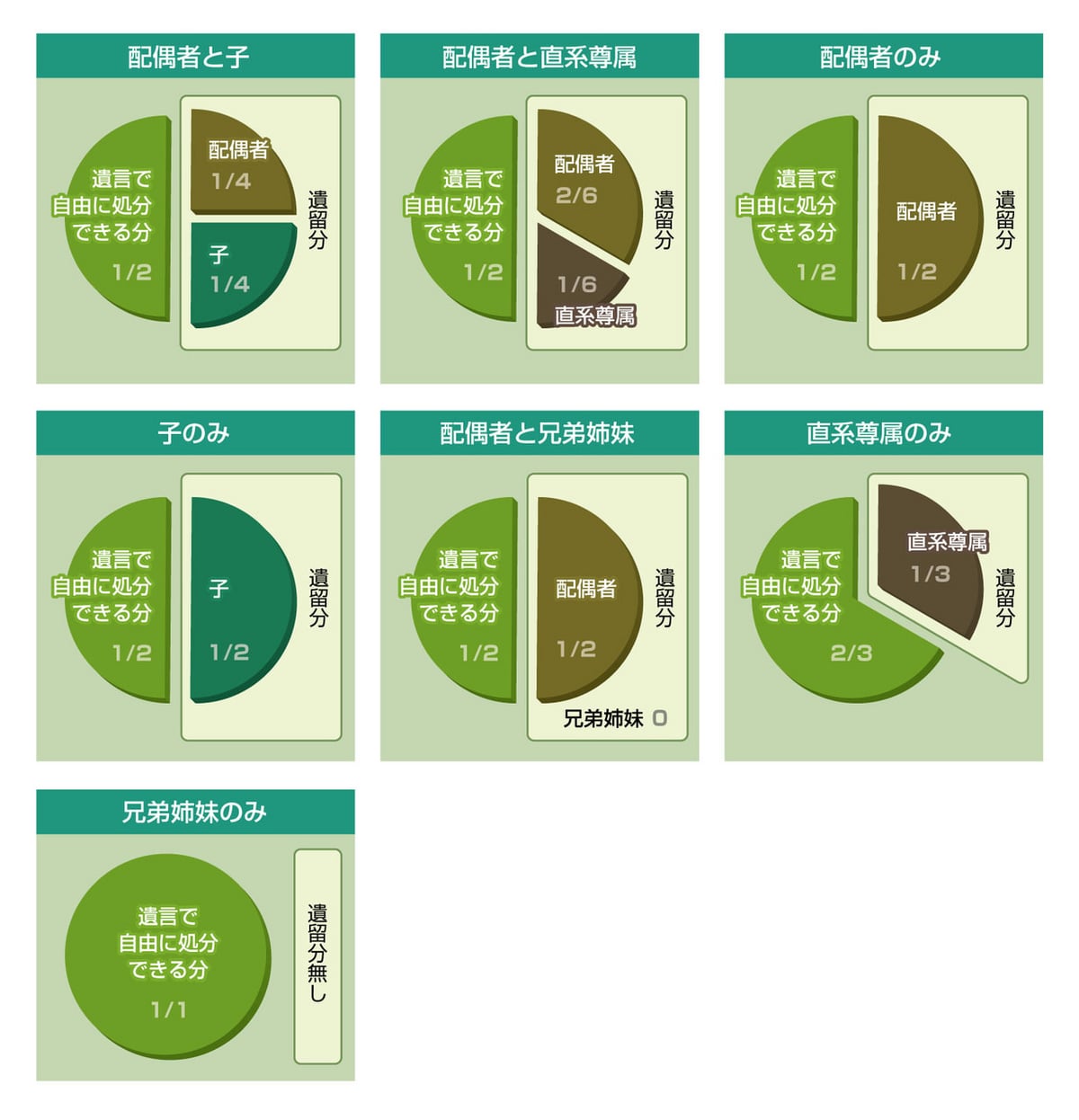

法定相続人に遺留分がどの程度保障されるかについては「総体的遺留分」と「個別的遺留分」と呼ばれる2段階の計算を行います。

総体的遺留分とは遺産全体のうち遺留分の対象となる割合です。

総体的遺留分は法定相続人の組み合わせによって決まります。具体的には次の表のとおりです。

| 法定相続人の組み合わせ | 総体的遺留分 |

| 直系尊属のみの場合 | 遺産の3分の1 |

| 配偶者や直系卑属が含まれる場合 | 遺産の2分の1 |

総体的遺留分が決まったら次に、個々の法定相続人が実際に請求できる遺留分である個別的遺留分を計算します。

個別的遺留分は、総体的遺留分にそれぞれの法定相続分を掛けて計算します。

総体的遺留分に掛け合わせる各自の法定相続分は、以下のとおりです。

| 法定相続割合 | ||

| 第1順位 | 配偶者:2分の1 | 直系卑属:2分の1 |

| 第2順位 | 配偶者:3分の2 | 直系尊属:3分の1 |

なお、直系卑属や直系尊属が複数いるような場合、直系卑属や直系尊属の法定相続割合を頭数で割ってそれぞれの相続割合が計算されます。

2-2.遺留分侵害額請求によって得られる財産

民法改正前の遺留分減殺請求では、権利を行使することによって遺産そのもの所有権(共有持分権)を取得することができました。

しかし、民法改正後の遺留分侵害額請求では、共有持分を主張することはできず、遺留分に見合う金銭の支払いで済ますことになります。

これは、遺産の中に投資用物件など不動産が含まれている場合に大きな違いとなって現れます。

例えば不動産投資家だった親が亡くなった場合、親が所有していた賃貸物件を遺言で一人の人に完全に引き継ぐ事が可能です。

引き継いだ人は、他の法定相続人に対して遺留分に相当する金銭を支払うこととなります。

これにより、投資していた不動産が共有状態となることを避けることができます。

「共有」となると、不動産を売却する際には共有持分を持つ者全員の同意が必要になるなどの制約が発生してしまうのです。

このため、民法改正前は遺留分減殺請求によって事業用の不動産などが共有となると、機動的な事業上の意思決定が阻害されるという弊害がありました。

2-3.遺留分侵害額請求の対象となるもの

遺留分侵害額請求の対象は、遺留分を侵害する遺言であることが典型的です。

ただし、遺言以外にも遺留分侵害額請求のできる行為があります。具体的には「死因贈与」と「生前贈与」です。

死因贈与とは、遺言と似て非なるものであり、生前に被相続人が死亡を原因として贈与の効果が発生する契約を締結したものです。

生前贈与とは、亡くなった人が生前に特定の人に対して行う通常の贈与で、相続開始前1年間にしたものに限って遺留分侵害額請求の対象となります。

ただし、亡くなった人と贈与を受けた人の両方が、他の法定相続人の遺留分を侵害する贈与であることを知っていた場合、相続開始の1年以上前であっても遺留分侵害額請求の対象となります。

2-4.権利行使の意思表示により効果が発生

実際に親などが亡くなって自分の遺留分を侵害する遺言等があることが判明した場合、すぐに権利行使をすることが必要です。

民法上、遺留分侵害額請求権が行使できる期間には制限があります。

具体的には、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に権利を行使する必要があります。

期限内に権利を行使したことが非常に重要です。

このため、後から期限内に意思表示をしたか否かを争われることのないように、内容証明郵便によって遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をするのが通常です。

なお、遺留分侵害額請求は権利行使の一方的な意思表示をすれば、相手方の同意がなくても法的な効果が発生します。

したがって、内容証明郵便が相手に到達すれば、民法上定められた遺留分に相当する金銭の支払いを受けとれます。

3.法定相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合(第3順位)の注意点

直系卑属(子どもや孫など)・直系尊属(両親や祖父母など)がいない場合、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になる(第3順位)と説明しました。

兄弟姉妹に遺留分はないからといって、遺言書を残していない場合は、相続で問題が起こる可能性があるため、注意が必要です。

配偶者にすべての財産を渡したいと考えていても、遺言書がなければ、兄弟姉妹が法定相続分を主張し、遺産分割協議でもめる可能性があります。

配偶者にすべての財産を残したいと考えている場合は、遺言書を作成するとよいでしょう。

4.まとめ

不動産投資家や会社経営者など、事業用の資産を保有している人の相続では遺留分が特に大きな問題となります。

親族のうち誰か一人に全ての財産を承継しなければ事業自体が立ち行かなくなる可能性があり、「全財産を○○に相続する」との遺言を行う必要があるためです。

しかし、遺留分は遺言に優先するため自分の死後に遺留分に関する権利を行使されてしまうと、故人の思惑どおりに一人の後継者に財産が引き継がれないリスクがあるのです。

どうしても特定の人に全財産を引き継ぎたい場合には、生前に遺留分を行使できる人に家庭裁判所に遺留分放棄の申立てを行ってもらい、許可を得る必要があります。

遺留分放棄の申立ては必ず許可が得られるとは限らず、遺留分を放棄する人が強制ではなく真意により放棄したいと考えているかを審査されます。

したがって、遺留分を放棄する人に対しては、生前贈与や結婚費用等の負担など代償を支払う必要も出てきます。

このように遺留分制度は、不動産投資家などの資産家にとっても無縁ではありません。

親などが不動産投資をしている場合だけでなく、自分自身が不動産投資をしているケースでも、最終的に保有している不動産やファンドの持ち分をどのように次の世代に承継するか、よく考えておく必要があります。